- Portada

- Nacional

- Internacional

- Economía

- Cultura

- Social

- Deportes

- Formación y Empleo

- Ciencia

- Salud

- Columnistas

- A falta de sol

- A levante y a poniente

- A pie cambiado

- A pie de página

- Anda que…

- Arsenal de Letras

- Aves de paso

- Baldosas amarillas

- Biblioteca con galga

- Boomerang

- Cara América

- Causas, azares y luchas

- Confesiones de una madrileña de adopción

- Desde mi montaña mágica

- Desde Munich con jamón

- El Centinela

- El niño en el árbol

- El observador

- Entre cuervitos y zopilotes

- Generación de chicle

- La bitácora del emperador

- La cortina de humo

- La incubadora

- La columna de Sebastián

- La pura verdad y otras mentiras

- Luces y sombras de los unicornios

- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)

- Malos tiempos para la lírica

- México duerme

- Memorias de un transfuguista épico

- De este blog no viviré

- Ropa tendida

- Paseando por Ohlsdorf

- La reina tuerta

- Más allá de Oriente y Occidente

- Transiberiano Chamberí

- Pido la palabra

- Sedición Internacional

- Separación de males

- El mirador discreto

- Reflexiones en la era tecnológica

- Serie B

- Vespertino

- A buenas horas

- Truchas de gasoil

Portada » Cultura » El romanticismo de los lobos

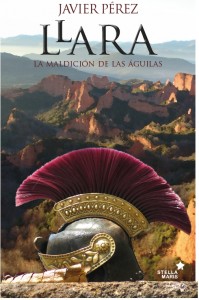

El romanticismo de los lobos

Por Javier Pérez , 11 noviembre, 2015

Cuando aúllan los lobos, una fibra más antigua que la razón se estremece en cada ser humano. Muchos, la mayoría, sienten un escalofrío y buscan el abrigo de la roca, de la manta conocida, de las llamas de la hoguera que obliga a la oscuridad a retirarse unos pasos. Para estos es la hora del silencio, de esperar la madrugada rogando porque la fiera pase también hoy de largo.

Pero hay otros, unos pocos, que cuando aúllan los lobos se levantan y responden. Y sin volverse velludos, sin que les crezcan los dientes como afirma la leyenda, pertenecen a la estirpe de los que huelen la sangre.

Nadie sabe cómo se llega a ser de una clase o de la otra. No hay herencias, ni enseñanzas, ni madres que transmitan a sus hijas el secreto, ni padres que lo enseñen a sus primogénitos en el claro de un bosque.

Nadie sabe qué bisagra los divide, y sólo hay un modo de distinguirlos: cuando aúllan los lobos, unos tiemblan y otros ríen.

Una novela que empieza así, no puede dejar indiferente a nadie.

Decía Plinio, hablando de Las Médulas, que “es menos temerario buscar perlas y púrpura en el fondo del mar que sacar oro en estas tierras.

Las minas de las Médulas, al oeste de León, fueron la mayor explotación aurífera romana a cielo abierto. A día de hoy, quien contempla los restos de aquella explotación sin saber lo que ocurrió, aún se pregunta qué extraña maldición pudo caer sobre aquella tierra, o que gigantes la bombardearon.

Porque hubo una maldición, la del oro, y hubo también algo similar a un bombardeo, aunque no fuese como los que hoy invoca esa palabra en nuestras mentes.

Miles, decenas de miles de trabajadores se esforzaban en el terrible proceso de horadar los montes y de remover las tierras tras el portentoso proceso del ruina montium. Los túneles, excavados en diversos niveles y con las dimensiones y forma apropiadas, eran rellenados violentamente por enormes cantidades de agua para que el aire, comprimido por la presión hidráulica, se convirtiese en un explosivo de efectos devastadores.

Montes enteros reventaban desde dentro en pocos minutos: ese era el explosivo de los romanos y esas fueron las armas que dejaron las espectaculares huellas que aún se pueden contemplar en el paraje de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Pero el mayor desafío de la ingeniería no era la voladura de los montes, sino el modo de obtener las ingentes cantidades de agua necesarias para ello: centenares de kilómetros de canales para recoger el deshielo de los montes. De montes cercanos y de otros a más de cien kilómetros de distancia. Incluso hoy sería un desafío para la técnica construir un canal que salvase noventa y dos kilómetros de distancia con un desnivel de seiscientos metros. Poco más de cinco milésimas de desnivel, y en medio de una orografía que aún hoy encarece hasta el extremo cualquier infraestructura. Sin rutas para las materias primas. Sin animales de tiro suficientes. Pero los romanos comenzaron desde cero y lo hicieron.

Y lo hicieron a costa de los habitantes de la región, los viejos astures, que se vieron obligados a trabajar hasta la extenuación en aquellas minas, pagando en fuerza humana los tributos que les impuso el Imperio. Lo hicieron a costa de acabar con la cultura, las costumbres y las formas de vida de los astures, obligados a abandonar sus bien defendidos castros en las alturas para residir en los valles, donde les sería mucho más difícil rebelarse. Lo hicieron pasando por encima de todo y de todos, sin dudar un instante ni preguntarse por un momento siquiera si les asistía algún derecho. Para los romanos, el derecho era algo que se conquistaba por las mentes y las armas. ¿Quién podía poner en duda el suyo, capaces por igual de vencer en la batalla y de vencer en la ingeniería?

Pero los astures no estaban dispuestos a dejarse dominar, fuesen cuales fueran las dificultades. De revuelta en revuelta y de derrota en derrota, siguieron resistiendo durante siglos el poder romano. Cuando los desterraron a las Galias como esclavos, se rebelaron en las Galias contra sus amos y volvieron hasta su tierra con las armas en la mano para enfrentarse de nuevo a los romanos, que entendieron que con aquella gente podrían tener oro, pero nunca paz.

De una de esas revueltas, y de la eterna maldición de los que siguen luchando en las guerras perdidas es de lo que habla LLARA, LA MALDICIÓN DE LAS ÁGUILAS. Una mujer, poco más que una niña, entregada por su familia al prefecto romano como concubina, se revuelve un día contra su amo, huye al monte y busca a los hombres libres, a los que han tenido que regresar a la caza como actividad de supervivencia para no tener que morir en las minas. Hay algo en ella que la distingue del resto: quizás el deseo de libertad o quizás el rencor de la que esperaba amor y recibió una burla. Hay algo implacable duro, tal vez siniestro, en su determinación de cobrarse venganza contra el hombre que la despreció y contra el Imperio entero. Quizás el conocimiento de que ya no pertenece a ningún mundo, ni al de los astures, que abandonó demasiado niña, ni al de los romanos, que se niega a asimilar. Y así Llara se convierte en una especie de reina cazadora. ¿A dónde van los desesperados? Van a ti, le dicen. Y aprende la lección. Y se hace fuerte en ella. Y reúne a su alrededor a todos los que entienden que no importa si la causa es justa o no, si se gana o si se pierde: importa sólo luchar.

Y ahí se divide su mundo, entre los que creen, entre las visiones que producen los brebajes de los druidas y esas otras visiones, las de los ingenieros romanos, que veían el mundo dominado por la inteligencia humana.

Llara no pretende vencer: los astures nunca estuvieron tan locos como para aspirar a derrotar al Imperio. No quiere imponer condiciones, no lucha por mejorar las vidas de los que se extenúan removiendo tierra. Sólo quiere enseñar a los romanos que nada es gratis, que no hay ofensa sin castigo, que no se puede amara a una mujer por ser salvaje y pretender al mismo tiempo convertirla en sumisa y que no se puede hacer esclavo al pueblo que sabe morir.

Pero la lucha es algo más que el enfrentamiento entre la máquina militar de Roma y las guerrillas locales, conocedoras del terreno: es un enfrentamiento entre dos modos de ver el mundo, entre la técnica y el conocimiento de la naturaleza, entre la ingeniería y la confianza en los elementos. Cada cual tiene su fe: unos creen en el poder de la inteligencia y otros en el del corazón, unos en dominar la tierra y otros en vivir como parte de ella.

Oro, sangre, amor, guerra y una auténtica maldición que todos conocemos, se reúnen en la magia de esta novela. Una de las mejores sobre la época romana que he leído.

No se la pierdan.

Julia Manso

![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)

Pingback: El romanticismo de los lobos