- Portada

- Nacional

- Internacional

- Economía

- Cultura

- Social

- Deportes

- Formación y Empleo

- Ciencia

- Salud

- Columnistas

- A falta de sol

- A levante y a poniente

- A pie cambiado

- A pie de página

- Anda que…

- Arsenal de Letras

- Aves de paso

- Baldosas amarillas

- Biblioteca con galga

- Boomerang

- Cara América

- Causas, azares y luchas

- Confesiones de una madrileña de adopción

- Desde mi montaña mágica

- Desde Munich con jamón

- El Centinela

- El niño en el árbol

- El observador

- Entre cuervitos y zopilotes

- Generación de chicle

- La bitácora del emperador

- La cortina de humo

- La incubadora

- La columna de Sebastián

- La pura verdad y otras mentiras

- Luces y sombras de los unicornios

- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)

- Malos tiempos para la lírica

- México duerme

- Memorias de un transfuguista épico

- De este blog no viviré

- Ropa tendida

- Paseando por Ohlsdorf

- La reina tuerta

- Más allá de Oriente y Occidente

- Transiberiano Chamberí

- Pido la palabra

- Sedición Internacional

- Separación de males

- El mirador discreto

- Reflexiones en la era tecnológica

- Serie B

- Vespertino

- A buenas horas

- Truchas de gasoil

Entradas recientes

- «La residencia», de Yann Gozlan

- «Los miserables. El origen», de Éric Besnard

- Estoy muy entretenido

- Los dos jinetes del Apocalipsis

- «Shoah», de Claude Lanzmann

- «Orwell: 2+2=5», de Raoul Peck

- «El agente secreto», de Kleber Mendonça Filho

- !Bendita rutina!

- «No hay otra opción», de Park Chan-wook

- Amor en la era digital: cómo la tecnología ha transformado la forma en que conocemos a nuestras parejas

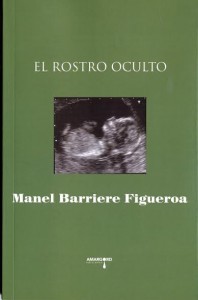

Portada » Cultura » El rostro oculto, de Manel Barreire Figueroa

El rostro oculto, de Manel Barreire Figueroa

Por Nicolás Melini , 10 marzo, 2015

Me pidió Manel que oficiara en la presentación de lo que me pareció su matrimonio con la poesía, y lo hice encantado, aunque no sé muy bien si sabe lo que hace: me puse en su pellejo y me dio vértigo. Es verdad que hoy, prácticamente, no hay quien no escriba; hace poco le leía a Lipovetsky unas declaraciones en las que afirmaba que la gente ya no es feliz yendo al supermercado –se acabó la adrenalina de todo eso—: por eso ahora escribimos o hacemos fotos. Pero no todo el mundo está dispuesto a un matrimonio (en condiciones) con la escritura, más bien apenas hay quien alcanza un noviazgo más o menos correspondido con el microrretalo, la poesía, el cuento, la novela, el artículo… Muy pocos son los que están dispuestos a hacerlo con la radicalidad que me parece que Manel muestra en estos sus primeros votos, El rostro oculto (Amargord).

En un tiempo en el que nos hemos hecho tan locuaces, este oficio tiene más mérito, con muchos menos alicientes. Señalar dónde hay calidad y algo de relevancia resulta fundamental. También esto lo decía el sociólogo francés en esa entrevista: hay que señalar la calidad, ahora más que nunca, porque ahora la calidad se encuentra sepultada entre ingentes cantidades de mediocridad y necesita de todos para desenterrarla y ponerla en el lugar que le corresponde.

Creo que Manel ha encontrado su medio propio de expresión. Antes lo hizo desde la batería de un grupo musical (desde allá atrás, a través del grupo); y lo hizo desde el montaje de cine (desde allá atrás también, desde la oscura sala donde se pergeña el lenguaje de las películas). La escritura de literatura, en general, y de poesía, particularmente, es un notable paso al frente hasta el borde del abismo autoral. Pero Manel, a la hora de afrontar el reto y situarse en el precipicio, atesora una virtud que me ha parecido muy evidente mientras he estado leyendo su primer libro: su capacidad para el “compromiso”, en el más amplio sentido de la palabra “compromiso”, o su convicción en la necesidad de comprometerse.

Manel no escribe por escribir, algo ya implícito en la elección de Walter Benjamin para abrir El rostro oculto: “Lo en verdad revolucionario es la señal secreta de lo venidero que se expresa en el gesto de la infancia”. Así pasa el compromiso de Manel, de lo social y sindical, a la poesía de este volumen; Benjamin mediante y con una frase plena de partículas cargadas de profundidad y sentido. Y así son los poemas de este libro, sin concesiones a la ligereza de nuestro “gracioso” tiempo. Todo lo contrario, El rostro oculto es pesimista e intenso, pero con un rayo de esperanza muy al final allá al fondo de su lectura. Por ejemplo, leo del primer poema: “De la grieta en / el alquitrán / nace una flor sedienta”.

Manel se pregunta en sus poemas sobre “el sentido de todo esto”, intenta definir “el mal”, plasma algunos reproches contra la sociedad, contra el mundo, incluso contra la poesía, los poetas o contra sí mismo (en breves ataques de metalenguaje –y autocrítica –y pulsión negativa –e identidad denigrada –y depresión –y miedo –y existencialismo –y denuncia social –y tremendismo), al principio de una manera lírica (sin métrica) y reflexiva y, llegada la segunda parte, en modo crónica, más prosaico y descriptivo. Su poesía es la puesta en marcha de una escritura ética; intuición de lo moral con una irreprimible pulsión negativa, como cuando dice: “Ahogadas por las malas hierbas / siempre vivas, siempre crecientes, / se asfixian la belleza y la bondad / en un fluir / de ríos negados”.

En el poema 5 destella otro género que el lírico, se atisba la posibilidad de la crónica de un viaje, pero continúa desbrozando una poesía que es, sobre todo, reflexiva, de pensamiento (“vivo en el cerebro / cuando me tumbo en mí mismo a descansar”, dice al tratar de definir su identidad. En el poema 9 parece caer en la depresión: “Nadie / puede ayudarme. Nadie vive. / Nadie es nadie”, concluye. Se muestra existencialista en el 17, cuando dice: “Siento el vacío en un interior / ajeno, donde el ruido / oculto del fluir del tiempo / se confunde con el silencio a plena voz”. (…) “Soy el temor a desaparecer / y su reverso”.

Muestra Manel su pulsión por la muerte, por el tema de la muerte, y a veces manifiesta esta con tremendismo, como cuando comienza el poema 21: “La muerte y el terror llueven / sobre la ciudad”. Un tremendismo que se expresa también cuando dedica un poema a “la crisis” y, tras plantear sus dudas (“Qué tiene que ver poesía y economía”) concluye rotundo: “La realidad se quema / en los hogares exhaustos”. Como si la realidad fuese leña que arder… Ojalá (pienso yo ahora), ojalá que la realidad ardiera en la chimenea.

Pero el libro desemboca, prosaico, en la vida. Por fin entra en modo crónica, se adentra en la esperanza del alumbramiento de un hijo, y todo lo antedicho se trastoca, retrospectivamente, en legado. Y no es un legado cualquiera si volvemos sobre ello. Los poemas contienen, por tanto, la experiencia del padre (como legado) antes de la llegada del hijo. Y pareciera que pesa como una losa ese legado, aunque lo haga con un resquicio de optimismo muy allá al fondo. Todo lo que era por uno, ahora es por el hijo, por ese rostro aún oculto en el vientre materno. Los poemas no son vivencia, sino una herencia abrumadora, que pareciera pretender guiar los pasos del hijo aún no nacido.

Nuestros hijos no son nuestros hijos, Manel.

He ahí el que he sentido como “conflicto” de estos poemas. Esto te lo digo yo, Manel, pero fue Gibran quien lo escribió: “Vuestros hijos no son vuestros hijos”. Ahí el libro se vuelve, para mí, extraordinariamente controvertido, pues dialoga y se enfrenta con aquel poema de Gibran (“De los hijos”, se titula) que conozco desde hace mucho y, en cierto modo, me ha guiado. Es como si el sentido del libro le llevase la contraria a algo que me ha allanado el camino a lo largo de la vida.

Tiene guasa. Yo no he leído realmente a Gibran. Pero ese largo poema discursivo, un himno, se encontraba dispuesto en un enorme cartel en la pared de un diminuto local de perritos-calientes, El Típico, que solía visitar allá en la isla que nací, siendo casi un niño; y las palabras del poema me venían que ni pintadas para enfrentar mi relación con mis padres, por ejemplo, una vez dadas la vuelta y entendidas desde el punto de vista del hijo: “Vuestros hijos no son vuestros hijos”. Es casi una acusación a nuestros padres, ahora a los padres que somos. Dónde mejor podía encontrarse aquel mensaje revolucionario sino en la grasienta pared de un local exiguo, para ser leído una y otra vez, día tras día, a través de los vahos del agua hervida y la grasa de los fritos, durante el tiempo de espera de uno de aquellos perritos-calientes deliciosos, con su cebollita y su mostaza y hasta su mayonesa.

Lo cierto es que, cada vez que Manel se dirige a su hijo en el libro (o el poeta de su libro se dirige a su hijo), yo escucho el sermón de Gibran: “Les podéis dar vuestro amor, pero no vuestro pensamiento”. Y así la lectura me resulta más sabrosa. Porque su libro es la ofrenda (a su hijo) de su “pensamiento”. Y sí, también de su “amor”. Pero muy especialmente de su “pensamiento”. Por eso creo que el rostro oculto, en realidad, no es el del hijo: aquí está el padre solo, o solo el padre, escribiéndonos lo que piensa con toda la honestidad de la que ha sido capaz, como si fuéramos su hijo.

El rostro oculto, de Manel Barreire Figueroa. Amargord Ediciones, 2014.

Sobre el Autor

Nicolás Melini (La Palma, 1969) Escritor, ha publicado novelas, libros de cuentos, libros de poemas, guiones cinematográficos y crítica cinematográfica, principalmente. Ha dirigido cortos de ficción y documentales. Sus últimos libros publicados son El futbolista asesino, Pulsión del amigo y Los chinos. Reside en Madrid desde 1993.

http://sugherir.wordpress.com/

-

«La residencia», de Yann Gozlan

by José Luis Muñoz - No Comment

«La residencia», de Yann Gozlan

by José Luis Muñoz - No Comment

-

«Los miserables. El origen», de Éric Besnard

by José Luis Muñoz - No Comment

«Los miserables. El origen», de Éric Besnard

by José Luis Muñoz - No Comment

-

Estoy muy entretenido

by José Luis Muñoz - No Comment

Estoy muy entretenido

by José Luis Muñoz - No Comment

-

Los dos jinetes del Apocalipsis

by José Luis Muñoz - No Comment

Los dos jinetes del Apocalipsis

by José Luis Muñoz - No Comment

-

«Shoah», de Claude Lanzmann

by José Luis Muñoz - No Comment

«Shoah», de Claude Lanzmann

by José Luis Muñoz - No Comment

- El feminismo me ha jodido la vida by Ema Zelikovitch - 343 Comments

-

![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1) Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky

by David Acebes - 48 Comments

Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky

by David Acebes - 48 Comments

-

Hablando con Dios

by Rafa Caunedo - 48 Comments

Hablando con Dios

by Rafa Caunedo - 48 Comments

-

La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve y La Siete echarán el cierre

by Lucía Berruga Sánchez - 43 Comments

La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve y La Siete echarán el cierre

by Lucía Berruga Sánchez - 43 Comments

- El bullying y la educación en México by Trixia Valle - 27 Comments

‘A la luz de mis sombras’ acompañado de relatos poéticos. Filmoteca – Sylvia Molina portfolio: “Yo no nací refugiado”

Raquel: Fractales poéticos

Juan Pomponio: El fascismo que nos vino

Laborconsulting Abogados: Sitges se viste de negro

maite VALVERDE GARCÍA: El tiempo como moneda invisible

Comentarios recientes