- Portada

- Nacional

- Internacional

- Economía

- Cultura

- Social

- Deportes

- Formación y Empleo

- Ciencia

- Salud

- Columnistas

- A falta de sol

- A levante y a poniente

- A pie cambiado

- A pie de página

- Anda que…

- Arsenal de Letras

- Aves de paso

- Baldosas amarillas

- Biblioteca con galga

- Boomerang

- Cara América

- Causas, azares y luchas

- Confesiones de una madrileña de adopción

- Desde mi montaña mágica

- Desde Munich con jamón

- El Centinela

- El niño en el árbol

- El observador

- Entre cuervitos y zopilotes

- Generación de chicle

- La bitácora del emperador

- La cortina de humo

- La incubadora

- La columna de Sebastián

- La pura verdad y otras mentiras

- Luces y sombras de los unicornios

- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)

- Malos tiempos para la lírica

- México duerme

- Memorias de un transfuguista épico

- De este blog no viviré

- Ropa tendida

- Paseando por Ohlsdorf

- La reina tuerta

- Más allá de Oriente y Occidente

- Transiberiano Chamberí

- Pido la palabra

- Sedición Internacional

- Separación de males

- El mirador discreto

- Reflexiones en la era tecnológica

- Serie B

- Vespertino

- A buenas horas

- Truchas de gasoil

Portada » Agenda Cultural » El segundo silencio

El segundo silencio

Por José Luis Muñoz , 9 octubre, 2022

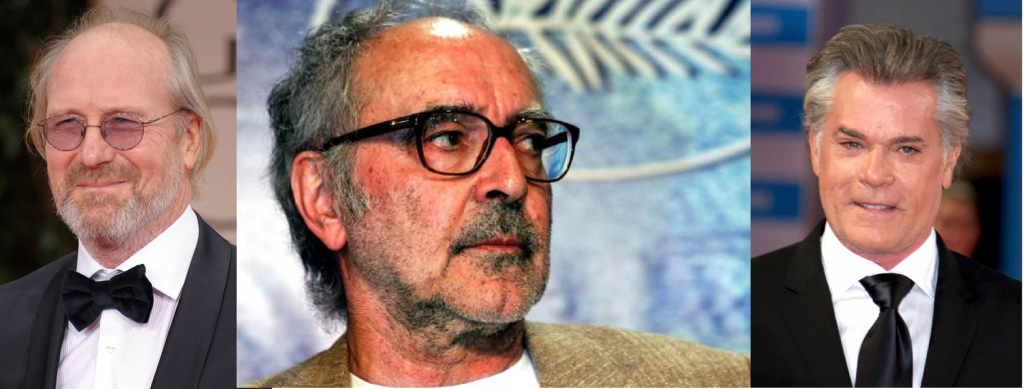

No sé qué han hecho últimamente los escritores españoles para que la Parca haya estado tan activa y cruel en los últimos meses, casi tanto como con el reino del Séptimo Arte (Sidney Poitier, Peter Bodganovich, Jean Louis Tritignant, Mónica Vitti, William Hurt, Ray Liotta, Bob Hoskins, David Warner, Anne Heche, Olivia Newton John, James Caan, Paul Sorvino, Wolfgang Petersen, Jean Luc Godard, e Irene Papas nos han dejado últimamente). Si contamos la cantidad de autores españoles que han desaparecido antes de tiempo, hay motivos de intranquilidad. Se terminó, aunque no, porque ahí siguen otras variantes, la maldita pandemia del Covid, y mis colegas siguen muriendo víctimas de una extraña maldición que parece cebarse en el universo de las letras, y lo anómalo es que no lo hacen a una edad provecta sino en el momento más creativo de sus carreras.

No sé qué han hecho últimamente los escritores españoles para que la Parca haya estado tan activa y cruel en los últimos meses, casi tanto como con el reino del Séptimo Arte (Sidney Poitier, Peter Bodganovich, Jean Louis Tritignant, Mónica Vitti, William Hurt, Ray Liotta, Bob Hoskins, David Warner, Anne Heche, Olivia Newton John, James Caan, Paul Sorvino, Wolfgang Petersen, Jean Luc Godard, e Irene Papas nos han dejado últimamente). Si contamos la cantidad de autores españoles que han desaparecido antes de tiempo, hay motivos de intranquilidad. Se terminó, aunque no, porque ahí siguen otras variantes, la maldita pandemia del Covid, y mis colegas siguen muriendo víctimas de una extraña maldición que parece cebarse en el universo de las letras, y lo anómalo es que no lo hacen a una edad provecta sino en el momento más creativo de sus carreras.

Todos nos morimos, bien cierto es, y me comentó un colega hace unos días que por suerte, porque la eternidad sería un mortal e insoportable aburrimiento, una pesada carga, y daría pie a la más espantosa molicie, a no levantarnos jamás de la cama porque tendríamos una eternidad de días para hacerlo, pero lo más lamentable de todos estos casos de defunciones de colegas es que ninguna de ellas, por edad, tocaba, que podían haber vivido muchos más años para seguir escribiendo muchos más libros para sus lectores que se han quedado huérfanos.

Inició la temporada de defunciones que no tocaban Almudena Grandes. La escritora madrileña se fue súbitamente, por un maldito cáncer, cuando aún le faltaban por escribir un montón de episodios nacionales, a la manera de Benito Pérez Galdós, con los que nos refrescaba esa historia que muchos quieren olvidar, la de la lucha contra el fascismo y la de esa tristísima posguerra interminable de cuarenta años que laminó a la generación de perdedores e hizo de mi país, España, una anomalía política.

En febrero, un día 5, me levanté con la pésima noticia de la muerte de Fernando Marías, un tipo entrañable, buen y generoso amigo, al que quise mucho y con el que hablaba de cine hasta altas horas de la madrugada en la Semana Negra de Gijón cuando coincidíamos. Le conocí siendo un abstemio radical después de haberse bebido toda su cuota de alcohol, como él mismo confesaba, en los locos años de juventud. De esa adicción al alcohol, de la que él escapó pero su pareja no (su vida era el guion exacto de la película Días de vino y rosas, y él era Jack Lemmon mientras que su mujer era Lee Remick), dejó constancia en toda su extraordinaria obra y, sobre todo, en esa novela que, sin él quererlo, fue póstuma, Arde este libro, y que yo aun no me he atrevido a leer.

Por cáncer, a pesar de que parecía que lo había vencido, pero con el de páncreas nadie sobrevive, a lo máximo alargas la vida cinco años, los que él vivió de prestado sin dramatismo, se fue mi buen amigo y colega Javier Abasolo, un bilbaíno de pro, que dejó un montón de novelas inéditas que espero que Belén, su viuda, vaya publicando. Abasolo, aparte de una bellísima persona y escritor de una enorme solvencia, tuvo el valor de dejar una emotiva carta de despedida a todos sus amigos agradeciendo que lo hubieran sido, alegrándose de haberlos conocido y agradeciéndoles que le hubieran ayudado a tener una existencia feliz. Nadie cómo él para asumir ese punto final a su existencia y enfrentarse a la muerte con naturalidad y valentía, todo un ejemplo de bien morir.

Por cáncer, a pesar de que parecía que lo había vencido, pero con el de páncreas nadie sobrevive, a lo máximo alargas la vida cinco años, los que él vivió de prestado sin dramatismo, se fue mi buen amigo y colega Javier Abasolo, un bilbaíno de pro, que dejó un montón de novelas inéditas que espero que Belén, su viuda, vaya publicando. Abasolo, aparte de una bellísima persona y escritor de una enorme solvencia, tuvo el valor de dejar una emotiva carta de despedida a todos sus amigos agradeciendo que lo hubieran sido, alegrándose de haberlos conocido y agradeciéndoles que le hubieran ayudado a tener una existencia feliz. Nadie cómo él para asumir ese punto final a su existencia y enfrentarse a la muerte con naturalidad y valentía, todo un ejemplo de bien morir.

El caso de Domingo Villar, un escritor gallego de novela negra con el que había coincidido un Sant Jordi firmando en Barcelona, es más doloroso si cabe, porque era el más joven de todos ellos: con cincuenta años un traicionero ictus lo llevó al sueño eterno y dejó a medias una carrera literaria jalonada por el éxito y extraordinariamente breve. El creador del personaje de Leo Caldas nos deja una serie de títulos notables como La playa de los ahogados, El último barco y Ojos de agua.

La muerte de Javier Marías, el último al que la Parca se ha llevado en estos siete meses infaustos, eterno candidato al premio Nóbel, habría que achacarlo a esa infame epidemia del Covid, a una neumonía, fruto de ella, que no se curó adecuadamente. Elegante, con un cierto aire británico, heredero del bagaje intelectual de su padre, el filósofo Julián Marías, Javier era el escritor de los sentimientos y del corazón, narrador exquisito y ácido articulista. A los 70 años se es demasiado joven para dejar la carrera literaria y la vida.

Todas esas muertes de colegas escritores, algunos de ellos además amigos personales de quien esto escribe, me han ido sacudiendo a lo largo de estos meses del año (todos murieron en 2022 menos Almudena Grandes que lo hizo a finales del 2021) en los que me he estado preguntando una y otra vez cómo afrontaré esa despedida de la vida que cada día se acerca más y puede acelerarse por cualesquiera otra causa sobrevenida que no sea estrictamente la edad. Pienso, en mi inocencia y por una necesidad de autoengaño, que tengo mucho que contar, que tengo mucho que escribir, un montón de proyectos que realizar y unos cuantos viajes que emprender, antes de ese último, para que la Parca pase de lado con su guadaña, pero sé que me engaño.

Todas esas muertes de colegas escritores, algunos de ellos además amigos personales de quien esto escribe, me han ido sacudiendo a lo largo de estos meses del año (todos murieron en 2022 menos Almudena Grandes que lo hizo a finales del 2021) en los que me he estado preguntando una y otra vez cómo afrontaré esa despedida de la vida que cada día se acerca más y puede acelerarse por cualesquiera otra causa sobrevenida que no sea estrictamente la edad. Pienso, en mi inocencia y por una necesidad de autoengaño, que tengo mucho que contar, que tengo mucho que escribir, un montón de proyectos que realizar y unos cuantos viajes que emprender, antes de ese último, para que la Parca pase de lado con su guadaña, pero sé que me engaño.

Hasta hace pocos años alardeaba de vivir con el aquí y ahora instalado en mi mente, pero en este año fatídico de defunciones aparece inexorable el mañana, infinitamente más breve que el pasado y con escaso futuro, y cuando miro mi bien surtida biblioteca y cuento los libros que me quedarán por leer por falta de tiempo, el verdadero tesoro de la vida que se aprecia cuando escasea, me angustio.

Vivo en una etapa en que saludo con alborozo los amaneceres porque uno no sabe exactamente cuántos le quedan por ver, o la publicación de un nuevo libro, porque quizá sea el último. Juan Madrid siempre me hablaba de los libros que le quedaban por escribir en vez de los años. Decía Rosa Montero, y hago mías sus palabras, que escribimos contra la muerte. Creemos, ilusos, que los libros que dejamos escritos y publicados nos harán eternos, y quizá sea mejor así, que creamos que vayamos a vivir cada vez que un lector abra uno de los nuestros.

Deberían enseñarnos a morir, pero no nos enseñan ni a vivir, y a hacerlo con dignidad y cuando a uno le apetezca o simplemente no tenga ganas de vivir. Una frase muy brillante de la escritora chilena Isabel Allende define la vida como “un ruido entre dos grandes silencios”. Pues eso: esperando ese segundo silencio.

![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)

Comentarios recientes